私募投資顧問部 上席主任研究員

菊地 暁

脱炭素経営の新指標:「削減貢献量」と不動産運用の実務的課題

要約・概要

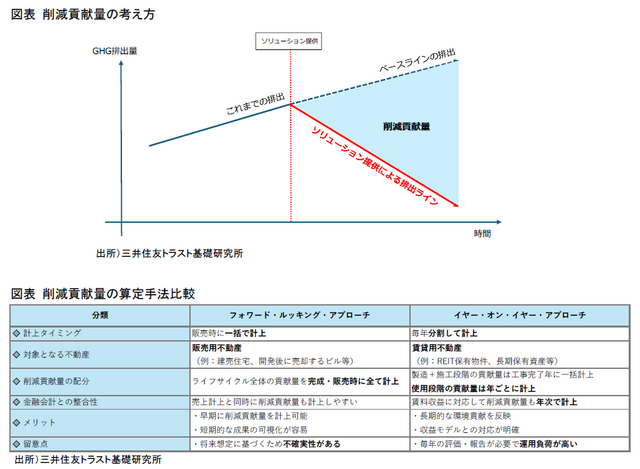

GHG排出量削減の新たな評価軸となる「削減貢献量」の導入は、REITや私募ファンドを運用する不動産会社にとって、環境価値の可視化や資金調達競争力の強化といった観点から、大きな機会となり得る。

一方で、現場レベルでは定量評価や情報開示に関する実務的課題が多く残されている。とくに、複数の用途・規模・築年の建物が混在するポートフォリオにおいて、削減貢献量を統一的な指標で評価し、投資家にわかりやすく説明するためには、前提条件や換算方法を標準化する必要がある。また、建物ごとの評価結果に一貫性を持たせるには、エネルギーシミュレーションモデルやベースラインの設定方法、LCAスコープの取り扱いなどにおいて明確なルールが求められるが、実際には評価者の主観や意図が入りやすく、利害関係者間での公平性や透明性が問題となる可能性がある。こうした課題に対処するには、国が提示するガイドラインに準拠した算定手法の厳格な運用と、第三者による検証体制の構築が不可欠である。

削減貢献量は今後、ESG格付やサステナビリティ評価にも影響を与えると見込まれる。すでに一部の評価機関では、開示水準の高いREITに高評価を与える傾向が見られ、投資家からの資金流入がみられる。このため、削減貢献量の開示は単なる環境情報ではなく、企業価値に直結する戦略的な指標としての側面を持ち始めている。環境性能の高い物件の取得・開発といった取り組みに加え、正確かつ信頼性のある定量評価と開示の実施が、今後の不動産運用ビジネスにおいて競争力を左右する重要な要素になる。

関連レポート・コラム

- GHG排出量ネット・ゼロへの「移行計画」策定が急務、「適応計画」の準備も (2024年6月17日)

- ISSB:Scope3開示義務化から次の流れへ ~「Scope4削減貢献量」開示が他社との差別化につながる~ (2024年2月1日)

- 脱炭素のキーワードは技術開発と協働・連携 (2022年1月19日)